Einer, der Lust auf Lyrik und Malerei macht

von Jan-Geert Wolff

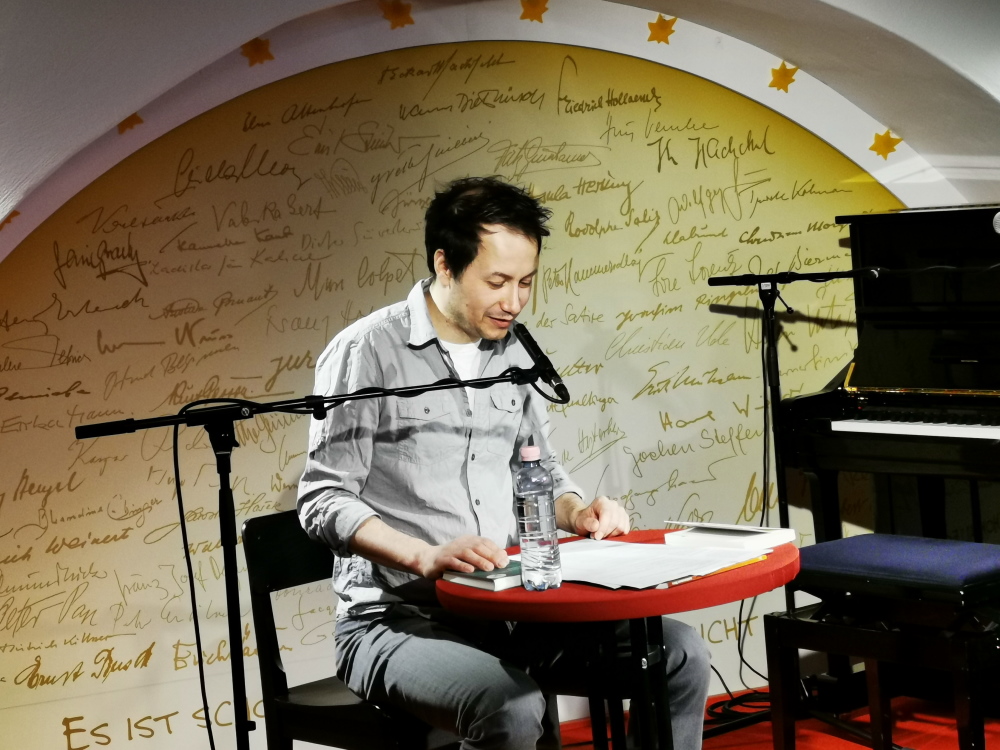

25. März 2022. Veranstaltungen im Deutschen Kabarettarchiv haben einen ganz eigenen Charme. Sie sind auch, sicherlich zum Leidwesen des Veranstalters, vor allem nicht überlaufen, so dass der Gast – an diesem Abend ist es der Poet Marco Tschirpke – die „Bildungselite von Mainz“ begrüßt. Nun, die ist hoffentlich doch ein bisschen größer.

Tschirpke erhielt 2018 schräg gegenüber im Unterhaus den Deutschen Kleinkunstpreis. Die Jury meinte damals, er mache „einfach Lust auf Lyrik“. Und ja, dieser „Musikpoet, der das Publikum mit raffiniert vertonten Texten fasziniert“, so die Juroren weiter, tut dies auch während seines Gastspiels im Kabarettarchiv. Dem Abend ist dabei etwas angenehm Archaisches, Improvisiertes eigen: Tschirpke hat zwar eine Marschrichtung – anlässlich der aktuellen Ausstellung „Kabarett ± Malerei ± Meer“ widmet er sich der Kunst und schlendert durch Museen –, doch er nutzt jede Art der Ablenkung, jede Ecke, jeden Umweg. Dadurch erhält die Darbietung etwas erfrischend Lebendiges.

Glücklicherweise hat Tschirpke schon einiges über die Kunst gedichtet. Über allem hängt sozusagen ein genialer Vierzeiler: „Vor ‘nem schwarzen Viereck / stehend, denk‘ ich mild: / Nur weils an der Wand hängt, ist es noch kein Bild.“ Mit derart realitätsnaher Respektlosigkeit nähert sich der Poet nun flämischen Blumenstillleben, die Buketts aus Pflanzen zeigen, die niemals zugleich in einer Vase stehen können, weil sie zu verschiedenen Zeiten blühen. Er rezitiert Gedichte über Picasso, eine antike Amphore, über Cranach und andere alte Meister.

Tschirpke weiß, worüber er spricht, wenn er erläutert, dass die Tiefenschärfe bei den alten Meistern viel größer war, weil diese ihre Farben noch selber herstellten und nicht wie heute aus dem Künstlerbedarf beziehen konnten. Seine Dozentur würzt er immer wieder mit ein paar Versen und erinnert dabei erneut an den großen Heinz Erhardt, der sich auch auf alles einen Reim machen konnte. Tschirpkes Humor geht jedoch tiefer, ist auf ganz eigene Weise anrührend: Als Beispiel moderner Kunst führt er die Bilder seines Nachwuchses an – einen nach den Sternen schnappenden Dinosaurier, der nach Worten des Filius‘ „die Nacht frisst“. Das ist einfach wunderbar und so nonchalant Tschirpke es im Versmaß vorträgt, nimmt das Geschilderte vor dem inneren Auge ergreifend Gestalt an.

Schlicht bezaubernd ist dieser Umgang mit der Sprache: geschmackvoll und hintersinnig reimend, verspielt und doch überraschend fokussiert, mal unterhaltsam, mal nachdenklich. Der legere Vortrag des Künstlers tut sein Übriges: spontan, etwas verpeilt, dabei selbstironisch und somit einfach sympathisch. Hier stellt der Dichter sein Licht unter den Scheffel, um den Schein auf die Schönheit der Sprache, die Eleganz von Reim und Versmaß zu fokussieren. Damit wird jedes Poem zum Ereignis: über Bilder in Hotels, den Zyklopen, der mit einem blauen Auge davonkam, von Käthe Kollwitz von Kohle gezeichnete Menschen und jene, die heute so durch die nach der Malerin benannte Straße am Prenzlauer Berg lustwandeln – zuweilen braucht es eine Sekunde, bis die Pointe umso wuchtvoller einschlägt.

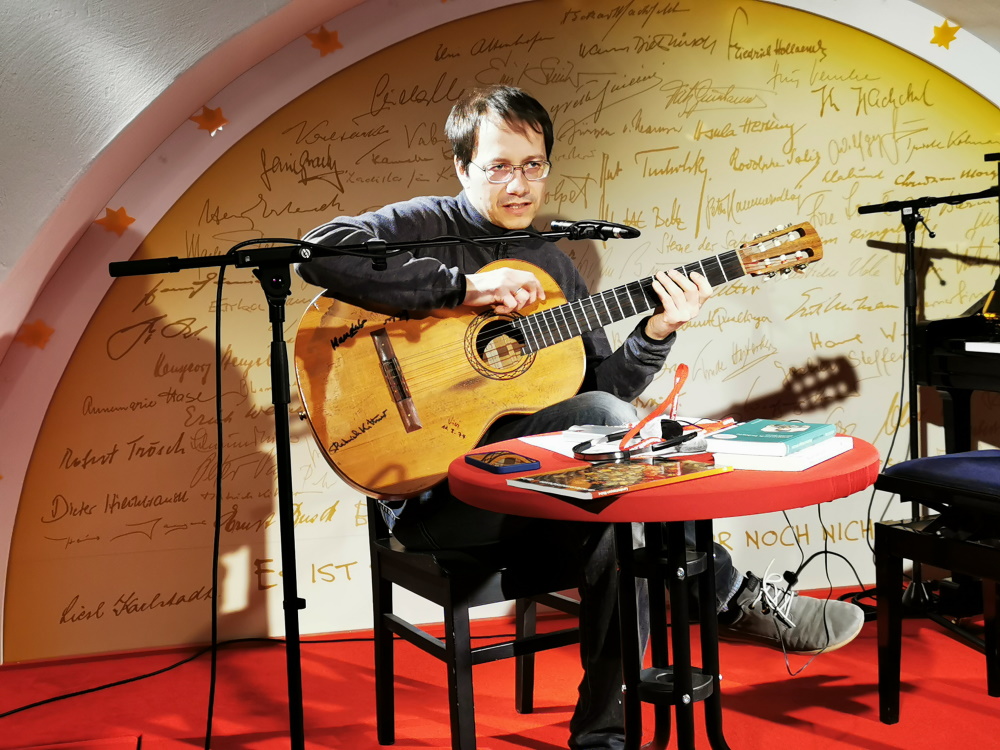

Der Abend im Kabarettarchiv hält noch eine kleine Überraschung parat: Marco Tschirpke parliert nicht nur als Pianist, sondern schlägt auch die Saiten – in diesem Fall die eines Archivals, der Originalgitarre von Schobert & Bläck, die der gelernte Musikalienhändler neu besaitet hat und nun spielt. Dann wieder am Klavier präsentiert er einen Song aus seinem kirchenkritischen Musical „Ketz“. Lieder und Gedichte Tschirpkes sind eigentlich immer auch selbst kleine, inspirierend aus dem Rahmen fallende Bilder – und so schließt sich der vom Dichter gesprengte Kreis des Konzepts auf höchst kunstvolle Weise.

Probensituation. Hält die Gitarre? Mittels ein paar Handgriffen, einer Zange, einem Nylonfaden und dann frisch gestimmt war die Gitarre aus den 1970er Jahren der deutschen Liedermacher Schobert & Black wieder spielbereit.

Bei der Präsentation des farbenfrohen Stilllebens mit Textcollage aus verschiedenen offiziellen Museumsführungen handelte es sich überraschenderweise nicht um “Alte Meister”, sondern um das Werk von Frau Waejane Chen-Tschirpke.